Un paio di anni fa, Plinious ha pubblicato qui su MMO.it uno speciale in cui elaborava una definizione redazionale dell’espressione MMO, concentrandosi soprattutto sulla prima “M”, Massive. Se avete letto il suo articolo, saprete quindi che un gioco si dice massivo quando vanta un mondo persistente, capace di ospitare tanti giocatori.

E cosa mi direste, invece, della seconda “M”, multiplayer?

Che cos’è un gioco multiplayer? Facile: è un gioco che richiede una pluralità di giocatori per poter essere utilizzato. Ecco, con questo articolo vorrei analizzare con voi alcune implicazioni di questa definizione, al fine di apprezzare appieno il peso reale, in termini ludici, dell’altro giocatore – il vostro prossimo, potrei dire in termini evangelici. Sto parlando di tutte le altre persone con cui voi, scientemente o meno, condividete le vostre partite. Può trattarsi del vostro (o vostra) partner che vi sta fornendo pocket healing, con la pazienza infinita di una santa svizzera, per aiutarvi a mascherare la vostra mediocrità (Overwatch). O di quell’infame che vi ha invaso e pugnalato alla schiena (Dark Souls). O perfino di un tizio col nome in cirillico che sta vendendo al Flea Market il bottino della sua ultima spedizione a Interchange, completamente ignorante della vostra esistenza (Escape from Tarkov).

Tutte queste persone sono il vostro altro.

Gli altri giocatori presentano due caratteristiche fondamentali direttamente derivabili dalla definizione di gioco multiplayer:

- sono essenziali, nel senso che senza di loro il gioco non può funzionare. Potreste pensare che sia un’ovvietà (e, in effetti, un po’ lo è), ma il mondo è pieno di esempi di giochi multigiocatore senza pubblico, morti o moribondi. Basti pensare che Battleborn di Gearbox veniva chiamato sarcasticamente “Stillborn” (letteralmente nato morto, aborto) già al lancio, visto che non aveva né giocatori né un pubblico di riferimento.

Il discorso vale anche per titoli che vantano sia una modalità singleplayer che una multiplayer. In questo caso, semplicemente, l’altro è vitale per l’esistenza della sola modalità multigiocatore e non per quella dell’intero prodotto. - Sono feature, paragonabili al salto in Rayman, alla modalità berserk in Doom o al riavvolgimento temporale in Prince of Persia. Può sembrare meno scontato, ma è una conseguenza del punto 1. Poiché il gioco conta sulla presenza di altri giocatori per funzionare, questi ne diventano parte integrante.

All’interno di questi titoli, ognuno di noi è contemporaneamente giocatore per se stesso e feature per tutti gli altri. Alcuni sviluppatori sono perfettamente consci di questa situazione e la usano a loro vantaggio: si pensi, ad esempio, al sistema delle invasioni nel primo Dark Souls, dove si sfrutta l’avidità degli utenti per dare sviluppo e coerenza alla storia dei Quattro Re, andandosi a ricollegare direttamente ad uno dei finali.

Ammettiamo quindi di essere feature… che feature siamo? Come facciamo noi giocatori a diventare parte del gioco?

Ad oggi, si possono distinguere essenzialmente tre metodologie principali per metabolizzare i giocatori e trasformarli in elementi di gioco. Questi tre approcci non sono antitetici e, anzi, possono essere utilizzati congiuntamente. Possiamo in effetti immaginarli come i tre vertici di un triangolo ideale, all’interno del quale si può collocare ogni multigiocatore.

Che ci fanno un Elfo, un Uomo e un Nano nelle Terre del Mark? L’approccio narrativo

Concettualmente è il più semplice dei tre e consiste nel legare i giocatori tra di loro con un intreccio narrativo.

Non si parla qui di elaborare un complesso background per i personaggi, come ha fatto Blizzard con Overwatch. La cosiddetta lore, infatti, non ha alcun impatto sul gioco in sé o sui giocatori. Si tratta invece di trasformare i giocatori in compagni d’avventure, personaggi che condividono un medesimo destino. Il titolo può favorire un approccio sandbox e, in questo caso, la sceneggiatura si limiterà ad elaborare un pretesto per giustificare la compresenza di più giocatori, lasciando poi agli stessi il compito di scrivere la propria storia. È questo il caso di Fallout 76: i giocatori sono tutti abitanti dello stesso Vault, escono e si trovano a dover colonizzare l’Appalachia. Fine, la sceneggiatura non dice altro e da lì in avanti ignorerà completamente l’esistenza di altri giocatori, che devono costruirsi da soli una propria narrativa – che il gioco poi dia loro gli strumenti per farlo, questo è tutt’altro discorso. È un trucco semplice, piuttosto pigro ma indubbiamente efficace, che si ispira a ciò che i Game Master dei giochi di ruolo da tavolo fanno da più di trent’anni: «Vi trovate tutti nella taverna della città: cosa fate?».

Si può anche fare qualcosa di più elegante e scrivere una storia che coinvolga effettivamente tutti i personaggi/giocatori, come fa ad esempio il recente Dungeons & Dragons: Dark Alliance, raccontandoci delle gesta di quattro eroi, controllati da altrettanti giocatori, per proteggere la loro patria. È sicuramente una strada più artistica, capace di mettere in mostra le doti degli sceneggiatori della software house, ma che ha l’effetto di trasformare i giocatori in turisti, gente che si trova lì per visitare in modo passivo il magico mondo costruito da qualcun altro, sprecando completamente il fattore umano aggiunto dal multiplayer. Non per niente, è l’impianto narrativo standard dei giochi singleplayer.

In questo senso, è molto più interessante la strategia che Larian Studios ha adottato nella creazione del primo Divinity: Original Sin, dove i giocatori sono chiamati a commentare periodicamente gli eventi della trama e delle quest secondarie, tramite dialoghi in-game. Le risposte vengono salvate ed utilizzate per costruire la personalità dei PG. Hai incoraggiato n volte il tuo compagno a risparmiare i nemici sconfitti? Congratulazioni, hai acquisito il tratto “Compassionevole”. Discorso analogo se avete dimostrato il tatto di un uomo delle caverne in più occasioni o se avete cercato di convincere qualcuno a “seguire i suoi sogni”. I tratti non comportano solo effetti meccanici (skill bonus, ad esempio), ma determinano anche le risposte disponibili in alcuni dialoghi e, di conseguenza, l’esito di certe quest. Ci troviamo quindi di fronte a un prodotto che, pur avendo un impianto narrativo standard, cerca di preservare l’autonomia del giocatore 2 e di dare una dignità alle sue interazioni “ruolistiche” col giocatore 1.

A seguito di questa carrellata di esempi imperniata su giochi co-op da 2-4 giocatori, potreste trarre l’erronea impressione che l’approccio narrativo al multiplayer non abbia nulla da spartire con il mondo degli MMO. In realtà, giochi come Final Fantasy XIV e Star Wars: The Old Republic fanno un uso corposo del pilastro narrativo. Il primo, nel corso della trama principale, continua a ricordare al giocatore cosa stanno facendo le altre fazioni, attraverso frequenti rimandi nei dialoghi degli NPC, dando coesione al mondo di gioco. The Old Republic, invece, assegna ad ogni giocatore una trama individuale, in base alla fazione e alla classe scelta. Queste trame personali sono studiate per intrecciarsi costantemente, consentendo ad un party composto da molteplici classi di vivere gli stessi eventi da angolazioni diverse.

Ricapitolando, l’approccio narrativo consente allo sviluppatore di creare artificialmente un rapporto tra i giocatori, sfruttando la narrazione. In questo scenario, l’altro diviene un compagno d’avventure, come potrebbero esserlo il nano e il mezz’orco di una campagna di Dungeons & Dragons per volere del Dungeon Master. Tipicamente, il legame così creato è costitutivamente fragile, poiché, di solito, si basa su un’accettazione passiva della trama elaborata dallo sceneggiatore e non su una partecipazione attiva e fruttuosa dei giocatori. Di conseguenza, quasi nessuno sviluppatore basa la componente multigiocatore del proprio prodotto unicamente sul pilastro narrativo. Si possono tuttavia adottare accorgimenti per ovviare a questo problema (vedi il già citato Divinity: Original Sin).

Per saltare, premi il tasto salto: l’approccio funzionale

L’approccio funzionale è quello più strettamente ludico: consiste nel far dipendere dagli altri giocatori alcune funzionalità del gameplay.

La responsabilità qui non ricade sullo sceneggiatore, ma sul game designer, che deve elaborare meccaniche atte a coinvolgere più giocatori. A livello macroscopico, questo si può ottenere tramite l’introduzione di modalità multigiocatore, come ad esempio i tradizionali Deathmatch, King of the Hill e Capture the Flag che si trovano nella maggior parte degli shooter; la modalità Duello dei giochi di carte come Hearthstone o la possibilità di giocare la campagna assieme ad un amico (Resident Evil 5, Borderlands o A Way Out, per citarne alcuni). Sono tutte modalità che obbligano i giocatori ad interagire gli uni con gli altri, come alleati o come nemici. Del resto un gioco multiplayer deve avere almeno una funzionalità multiplayer, non può essere altrimenti – o meglio, come vedremo può, ma è tutt’altro che banale. Persino un titolo concepito per il giocatore singolo, cui lo sviluppatore ha aggiunto senza troppi ripensamenti un pulsante “multiplayer” è innegabilmente un gioco multigiocatore. Un brutto gioco multigiocatore, ma, ai fini della definizione, la bellezza del titolo è irrilevante. Diamo quindi per assodato che quasi tutti i giochi multiplayer seguono, almeno superficialmente e a livello macroscopico, l’approccio funzionale.

Vediamo, quindi, cosa accade a livello microscopico, nelle meccaniche stesse dei giochi, ovvero nel loro gameplay. Ci si viene così a trovare nel campo delle meccaniche cooperative. Vi sono tanti modi per spingere due o più persone a cooperare. Un metodo estremamente rozzo potrebbe consistere nel chiedere a due giocatori di interagire contemporaneamente con due pulsanti diversi per aprire una porta: un trucco talmente classico che ad oggi nessuno pensa nemmeno più seriamente di usarlo. Si possono però trovare anche soluzioni molto più brillanti e divertenti, come la gestione delle navi in Sea of Thieves, che obbliga i giocatori a dividersi i compiti e a coordinarsi per non andare a sfracellarsi sugli scogli. Uno sta al timone, un altro fa da navigatore e, se la nave è particolarmente grande, avremo anche qualcuno che si occupa del sartiame e/o una vedetta. Semplice, elegante ed efficace.

Altri sviluppatori scelgono, legittimamente, di battere strade più tortuose, per esempio spingendo i giocatori a specializzarsi in compiti diversi. Ciò si può fare in modo soft o hard. Nel primo caso i giocatori sono semplicemente indotti a specializzarsi, nel secondo invece sono costretti. Un esempio chiarissimo dell’approccio soft si trova nella maggior parte dei giochi survival, come Conan Exiles o Ark Survival Evolved. In questi titoli i giocatori hanno tutti accesso al medesimo skill tree e un numero limitato di punti da investire. Si ha quindi un giocatore che decide di concentrarsi sulla costruzione di strutture, un altro sulla creazione di equipaggiamento e qualcun altro ancora sul reperire materie prime. Il gioco non impone niente a nessuno, semplicemente la maggior parte degli utenti lo fa spontaneamente, per ragioni di efficienza.

MOBA, MMORPG, Hack ‘n’ Slash à la Diablo e giochi come Overwatch sono invece tutti esemplari dell’approccio hard. Qui si hanno dei personaggi divisi in classi rigide, ognuno caratterizzato da abilità uniche. I giocatori possono solo scegliere quale di questi personaggi usare e, successivamente, devono imparare a sfruttare le sinergie tra i personaggi. L’esempio più classico e archetipico è la sinergia tra damage dealer, tank e healer: il tank attira il grosso del fuoco nemico, consentendo ai DPS di concentrarsi sul fare danni, mentre l’healer tiene entrambi in vita fornendo cure. Questo schema, sviluppato già negli anni ‘90, viene per altro riproposto, quasi inalterato, nella maggior parte dei giochi di ruolo online.

Nulla vieta ad uno sviluppatore di mescolare più meccaniche di questo tipo. In questo senso, è singolare la strategia scelta da Warhammer: Vermintide 2, dove ci sono effettivamente delle classi (quali il Soldato, il Ranger e la Piromante) ma queste non rivestono realmente ruoli precisi. Certo, alcune sono un filo più abili nel fornire cure e altre hanno capacità difensive un po’ più spiccate, ma nel complesso tutte eccellono principalmente nel dispensare mazzate alle orde di Skaven (i ratti umanoidi mutanti di Warhammer Fantasy) che gli eroi si trovano a dover affrontare. Cosa impedisce quindi ai giocatori di andarsene ognuno per i fatti suoi? Ecco a voi Gutter Rat, Packmaster e Blighstormer: nemici speciali programmati per comparire senza preavviso, immobilizzare i giocatori e finirli. Il malcapitato che viene raggiunto da uno di questi nemici può contare solo sull’intervento di un altro giocatore per salvarsi. Altrimenti deve stare a contemplare una lunga animazione in loop di un ratto gigante che lo sfiletta. Una meccanica mutuata da Left 4 Dead, ma che non si vede spesso in giochi basati su un sistema di classi.

Ah, e così ti sei allontanato dal resto del gruppo? Sarebbe un vero peccato se mi materializzassi alle tue spalle…

Infine, al di là delle meccaniche cooperative in senso stretto, lo sviluppatore può agire anche su altri elementi del gioco per rafforzare la componente multiplayer: ad esempio Unreal Tournament 99 sfruttava un level design articolato, in cui ogni mappa era caratterizzata da numerosi punti d’accesso e da una grande varietà di spazi, per spingere i giocatori delle modalità non-deathmatch ad agire come una squadra. E parliamo di uno shooter arena arcade, senza classi o ruoli predeterminati.

In tutti questi scenari, l’altro giocatore veste i panni del compagno di giochi. Non qualcuno cioè con cui condividere una storia, ma qualcuno con cui o contro cui elaborare una strategia vincente.

Come abbiamo visto, inoltre, l’approccio funzionale è l’unico imprescindibile dei tre, almeno sul piano formale, e può essere applicato a più livelli, in molteplici modi. Sta all’abilità della software house trovare la ricetta giusta, tra le infinite disponibili.

Ognuno ha il suo posto: l’approccio sociale

Questo lo dovreste conoscere tutti molto bene, qui su MMO.it: è l’approccio usato dai titoli massivi online e consiste nel fornire ai giocatori gli strumenti per organizzarsi liberamente in una comunità. Tipicamente (ma non necessariamente), questo comporta un sistema di chat e un hub frequentabile. Nella sua applicazione più pura, questo approccio comporta la facoltà per gli utenti di creare fazioni e autoassegnarsi compiti o regolamenti.

In quest’ottica, i giocatori divengono quindi membri della comunità e, in quanto tali, sono definiti dalla loro appartenenza ad un certo gruppo (le gilde di World of Warcraft, ad esempio) e/o dalla loro funzione sociale.

Da notare che un gioco non deve necessariamente essere un MMO per fare uso di questo approccio. Considerate il primo Dark Souls: i giocatori sono incoraggiati a stipulare un patto con uno degli NPC, da cui derivano una serie di doveri nei confronti del mondo di gioco e del resto dell’utenza. E così vi sono i Cacciatori della Foresta che proteggono la tomba di Artorias dagli altri utenti, i Guerrieri del Sole che assistono le persone messe in difficoltà dai boss, le Lame della Luna che soccorrono le vittime del PvP e così via… Abbandonare il patto comporta una procedura piuttosto farraginosa, creata palesemente per scoraggiare la playerbase. La scelta del patto finisce quindi per essere una scelta identitaria, qualcosa che qualifica il giocatore stesso. Lo stesso discorso non vale invece per i due sequel, dove cambiare patto è questione di pochi secondi.

Un’altra applicazione particolare di questo approccio è la creazione di un’economia di mercato. Compratore e venditore sono, in fin dei conti, ruoli sociali fortemente connotanti e che possono avere forti ripercussioni sulle modalità di fruizione del gioco. Si pensi qui alle diverse fasi del Flea Market di Escape from Tarkov nell’arco di una stagione, in reazione ai cambiamenti nella domanda dell’utenza. L’equipaggiamento tende a costare di più all’inizio, poiché tutti sperano di usarlo a lungo, mentre i consumabili subiscono un’impennata poco prima del server wipe, dato che le persone cominciano a darsi al PvP selvaggio, in modo da consumare le armi e le armature nei loro inventari. Allo stesso modo, si può assistere alla formazione di para-bolle speculative, nate da annunci degli sviluppatori che informano l’utenza di essere in procinto di potenziare o nerfare questa o quell’arma.

Oltretutto, questa economia di mercato può benissimo svilupparsi senza che la software house faccia alcunché: si pensi qui al mercato parallelo degli artefatti che si è costituito anni fa su Path of Exile, l’ARPG di Grinding Gear Games, che faceva uso solo della chat testuale del gioco e di alcuni siti internet terzi.

Dei tre approcci finora elencati, quello sociale è l’unico che sfrutta appieno la presenza degli altri giocatori, che vengono qui considerati appieno come esseri umani, membri di una comunità. Infatti, questo approccio fa leva unicamente sulla tendenza umana a costituire società, ad elaborare autonomamente sistemi di regole e convenzioni. E tutto questo, come si diceva, a prescindere dallo sviluppatore, che, per così dire, condivide la responsabilità del successo del prodotto con la community. Tuttavia, è anche l’unico dei tre approcci che sospetto sia incapace di sussistere da solo: non mi è mai capitato di vedere un gioco multiplayer basato unicamente sul pilastro sociale. Certo, esistono prodotti come VR Chat e Second Life, ma sono tecnicamente giochi?

Al contrario è facilissimo immaginare un titolo la cui componente multigiocatore è basata unicamente sull’approccio funzionale. Si vedano gli shooter (Battlefield, Enlisted, Unreal Tournament, Quake III o Quake Champions, solo per citarne alcuni) o i giochi di carte (Hearthstone, The Elder Scrolls Legends, GWENT, Magic: The Gathering Arena…). Come poi vi mostrerò a breve, non è facile concepire un multiplayer sfruttando unicamente l’elemento narrativo, ma è fattibile, per quanto con alcuni caveat.

Fuggire dal triangolo: due casi particolari

A livello concettuale, queste tre vie per integrare una pluralità di utenti all’interno di un gioco sono state elaborate decenni fa. La più recente, quella sociale, è stata ideata almeno negli anni ‘90. Da lì, in generale, non ci sono state grosse rivoluzioni a livello concettuale, salvo pochi sporadici casi. Qui ve ne presento due.

Il primo è un gioco indie del 2016, Moirai, sviluppato da Chris Johnson. Oggi, purtroppo, non è più accessibile, dato che i server sono stati chiusi nel 2017. In questa sede mi limiterò a descriverlo brevemente, ma nel caso in cui voleste saperne di più, c’è un ottimo articolo di PC Gamer a riguardo. Moirai era forse l’unica applicazione assoluta dell’approccio narrativo ad un titolo multiplayer. Un titolo multigiocatore senza funzioni multigiocatore. Com’è possibile? Semplice: multiplayer asincrono. Ma procediamo con ordine.

In Moirai, il giocatore partiva dalla piazza di un villaggio di campagna. Poteva scambiare qualche parola con gli abitanti, che gli avrebbero accennato alla sparizione di una donna di nome Julia. Uscendo dal villaggio, il nostro PG si sarebbe imbattuto nel taglialegna locale, che gli avrebbe chiesto di andare nella vicina caverna a cercare suo fratello, che era andato ad indagare sull’origine di alcuni strani rumori. Appena entrati nella caverna, il fratello ci si sarebbe fatto incontro, ci avrebbe detto che non si sentiva di proseguire a causa della scarsa luminosità e ci avrebbe lasciato il suo coltello, poiché “non si sa mai”.

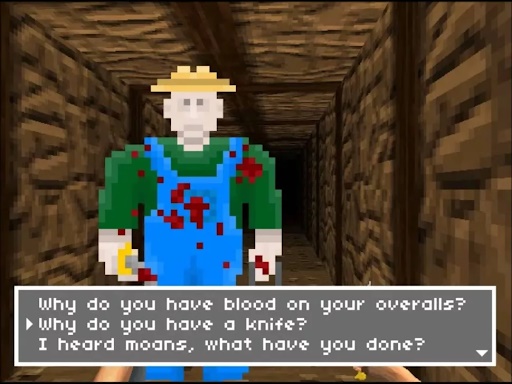

Proseguendo nel tunnel, avremmo incontrato un contadino con un coltello e le vesti imbrattate di sangue.

Potevamo scegliere se fargli tre domande (“perché hai gli abiti imbrattati di sangue?”, “perché hai un coltello?” e “ho sentito dei versi, cos’hai fatto?”), lasciarlo passare o ucciderlo.

Qualsiasi cosa avessimo deciso, il gioco ci avrebbe lasciato procedere lungo la caverna: ci saremmo così trovati di fronte ad una donna morente, Julia, che ci avrebbe chiesto di ucciderla, per ricongiungerla a suo marito e a suo figlio. Potevamo accontentarla o andarcene, ma nel secondo caso, in preda alla rabbia, lei ci avrebbe sputato un fiotto di sangue addosso.

Tornando verso la superficie, ci saremmo imbattuti in un altro contadino, con le vesti pulite. Questi ci avrebbe rivolto le stesse tre domande che noi avevamo fatto al fattore precedente, cui noi avremmo risposto riempiendo una casella di testo con la nostra tastiera. Il gioco quindi finiva e il giocatore riceveva una mail con l’epilogo. Le nostre risposte, invece, venivano inviate ai server di Moirai. L’utente che dopo di noi si fosse collegato al gioco si sarebbe sentito dare dal contadino coperto di sangue le risposte scritte da noi, e il ciclo sarebbe ricominciato. Si trattava indubbiamente di un titolo multiplayer, dato che senza una pluralità di giocatori non poteva funzionare, ma al tempo stesso si giocava come un singleplayer e il giocatore, al termine della partita, diveniva un elemento della trama per l’utente successivo.

Il secondo caso che vi voglio presentare è invece un prodotto che si colloca parzialmente al di fuori dei tre approcci finora descritti, Deathloop di Arkane Studios, di prossima uscita.

Deathloop si configura come un ibrido tra un’immersive sim (come Dishonored e Prey, sempre di Arkane) e un Hitman (attualmente di IO Interactive). Il giocatore, nei panni di un assassino di nome Colt, si troverà bloccato in un loop temporale sulla misteriosa isola di Blackreef e, per uscirne, dovrà eliminare otto bersagli chiave entro un certo tempo. Se ci metterà troppo o morirà, il loop ripartirà. Di base, quindi, avremo a che fare con una specie di puzzle game: bisognerà studiare le abitudini dei bersagli e sfruttarle per colpirli nel posto giusto, al momento giusto. Lasciati a se stessi, i nostri bersagli si comporteranno in modo assolutamente prevedibile, in modo da rendere le routine intellegibili. Tutto funziona come un orologio. Ed è qui che entra in gioco la componente multiplayer: nel corso di una sessione, un altro giocatore potrà “invaderci” vestendo i panni di Julianna, un’agente incaricata di proteggere le otto vittime. Il Giocatore 2, da ciò che si sa, potrà fare ciò che vuole: cercare banalmente di uccidere Colt, prendere le sembianze di un NPC per ingannarlo o allertare i nemici della sua presenza. Potrà persino dare la sua arma a Colt o aiutarlo a uccidere i suoi bersagli.

Nei termini dei tre approcci che abbiamo discusso finora, questo si presenta come un ibrido tra quello narrativo e quello funzionale. Ciò che rende questo uso del multiplayer originale è la sua finalità: qui il Giocatore 2 non è propriamente né un compagno d’avventure, né un compagno di giochi – Colt non gioca con o contro Julianna, ma contro gli otto Visionari. Julianna non può nemmeno essere affrontata in modo strategico, perché è completamente imprevedibile. In Deathloop, il Giocatore 2 ha il compito di portare caos in un mondo troppo ordinato. Al più, è comparabile ad un hazard, come gli incontri casuali di un JRPG o le trappole in un dungeon di D&D.

Si tratta sicuramente di due casi eccezionali, praticamente mosche bianche. La stragrande maggioranza dei multigiocatore è tranquillamente classificabile secondo i tre approcci descritti. Tuttavia, trovo interessante vedere cosa è stato elaborato negli ultimi anni per rompere gli schemi.

Quello che mi premeva evidenziare con questo articolo è l’importanza che rivestono gli altri giocatori per la riuscita di un buon multiplayer. Tipicamente, soprattutto nelle recensioni, stiamo sempre a discutere di qualità degli asset, della grafica, del gunplay, dell’equipaggiamento o della musica – che, intendiamoci, sono cose importanti. Ma tendiamo a dimenticare, e a volte sembrano scordarlo pure gli sviluppatori, che lavorare ad un titolo per più giocatori significa, prima di tutto, lavorare sui giocatori e non solo per loro. E anche noi giocatori dovremmo più spesso tener presente che, se non fosse per gli altri tizi al di là dello schermo, non potremmo goderci del tutto certi prodotti. Sì, vale pure per te, infame che mi hai shottato l’altro giorno a Customs su Tarkov, grazie anche a te di esistere.

Lascia una risposta